資料閲覧Document

このページでは、市民・大学のネットワークを通じて、全国の学者や市井の人々から情報を提供していただいた資料、これまでの先駆的な研究が収集した資料、私たちのプロジェクトで収集した資料などを、広く市民が使用できるようにご提示する予定です。

|

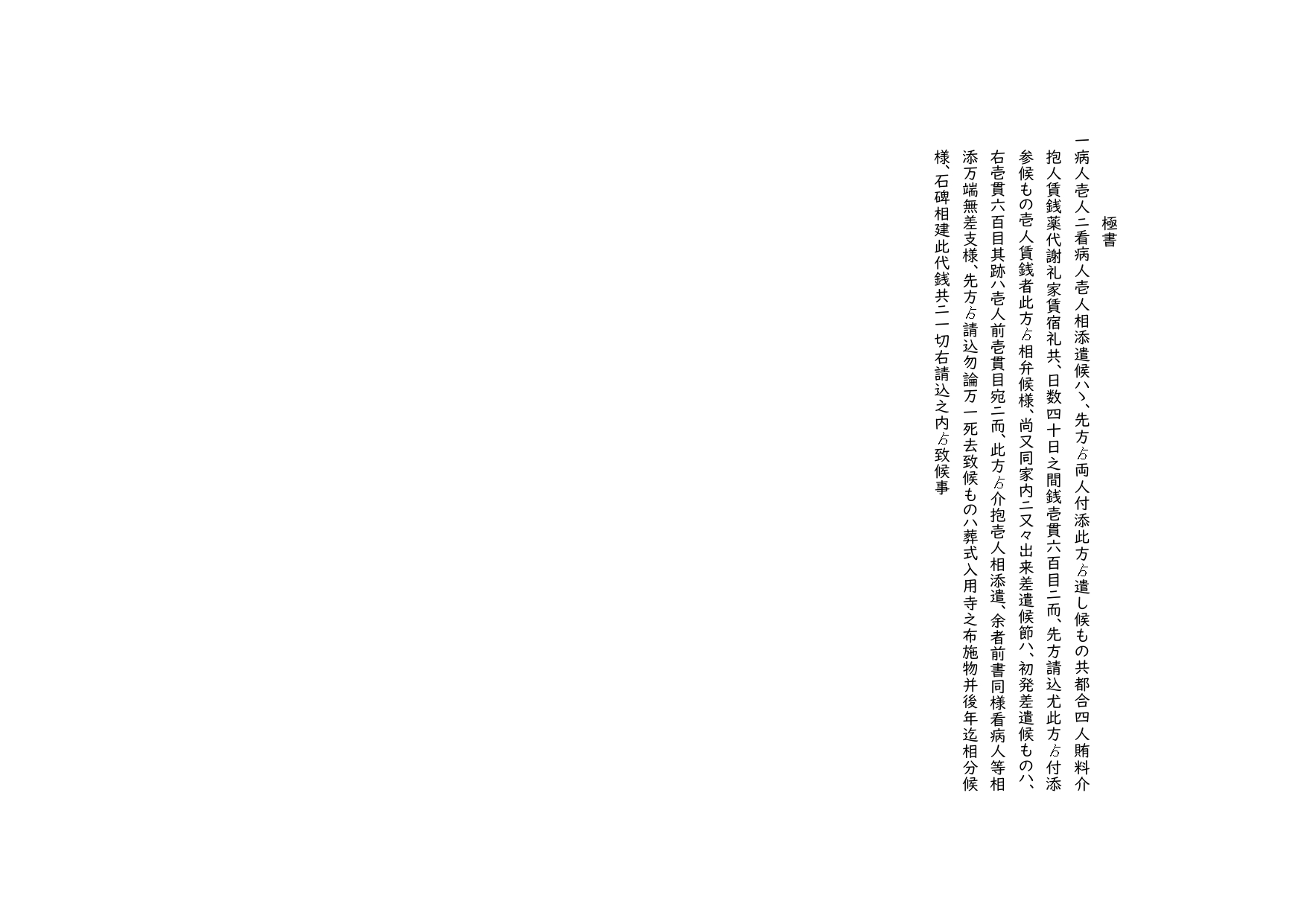

肥後国天草郡大矢野村の儀八郎が郡内で飛疱瘡が流行し大矢野村でも疱瘡が発生している場合、請込養生を実施したいので、会所詰大庄屋から取極書を廻達している。 郡内の疱瘡患者1人に看病人1人を付添とすれば、40日間1貫600匁で、儀八郎側から付添2人をつけ、これら4人の賄料、介抱人賃銭、薬代、謝礼、家賃、宿礼、死亡の際は葬式入用、寺の布施物、石碑代などすべて込みだとしている。この儀八郎の請込養生は、負担が増加した疱瘡費用に対する対策として考案された。

【参考】東昇「近世肥後国天草における疱瘡対策ー山小屋と他国養生ー」『京都府立大学学術報告(人文・社会)』61、2009 |

|

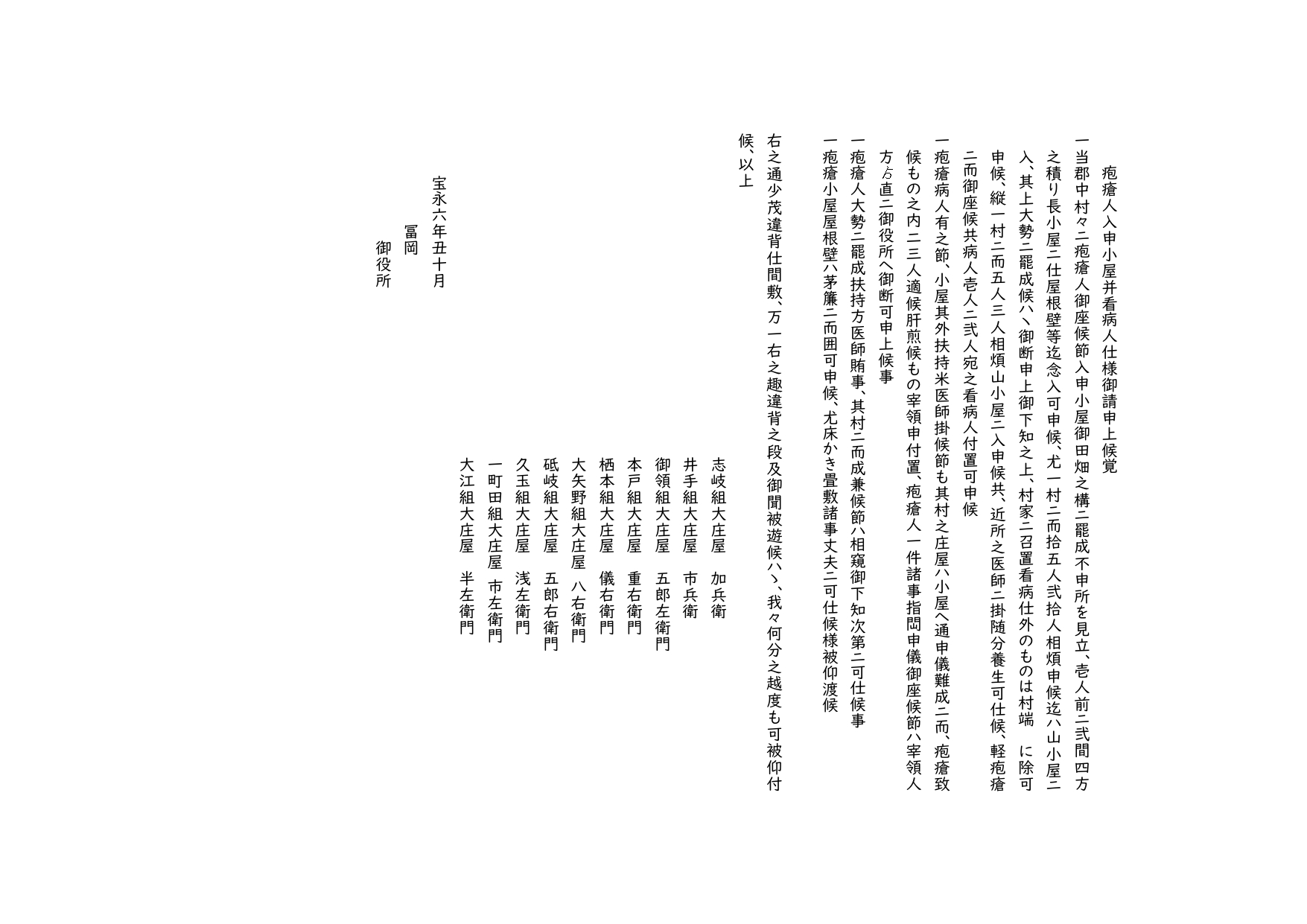

肥後国天草郡(幕府領)の大庄屋から冨岡役所に出された疱瘡人の小屋、看病人に関する規程である。ここでは、山小屋の設置場所、規格、人数、医師・看病人などの基準が示され、山小屋の管理や問題を扱う宰領の任命、病人の扶持や医師の賄いなど費用がかさむ場合の対処、山小屋の屋根や床を丈夫に構築することなどが規定されている。 病人に直接関係することから、宰領の任命や費用面など村全体に関わることなど、当時顕在化していた問題についての対策を郡全体で検討し決定したものと思われる。

【参考】東昇「近世肥後国天草における疱瘡対策ー山小屋と他国養生ー」『京都府立大学学術報告(人文・社会)』61、2009 |

|

天草郡高浜村の医師宮田賢毓が、疱瘡患者を収容・治療した山小屋から村へ書き送った書状。 まず、病人の容体について、重症者と軽症者に分類し名前を連ね、薬の使用法を記している。その後の「覚」には、冬の寒冷対策として、酒や古広袖を送ってほしいこと、食糧である肴が切れて困っていること、居住している山小屋の設備が整わず、苦労していることを一つ書で記している。

【参考】東昇「近世肥後国天草における疱瘡対策ー山小屋と他国養生ー」『京都府立大学学術報告(人文・社会)』61、2009 |

|

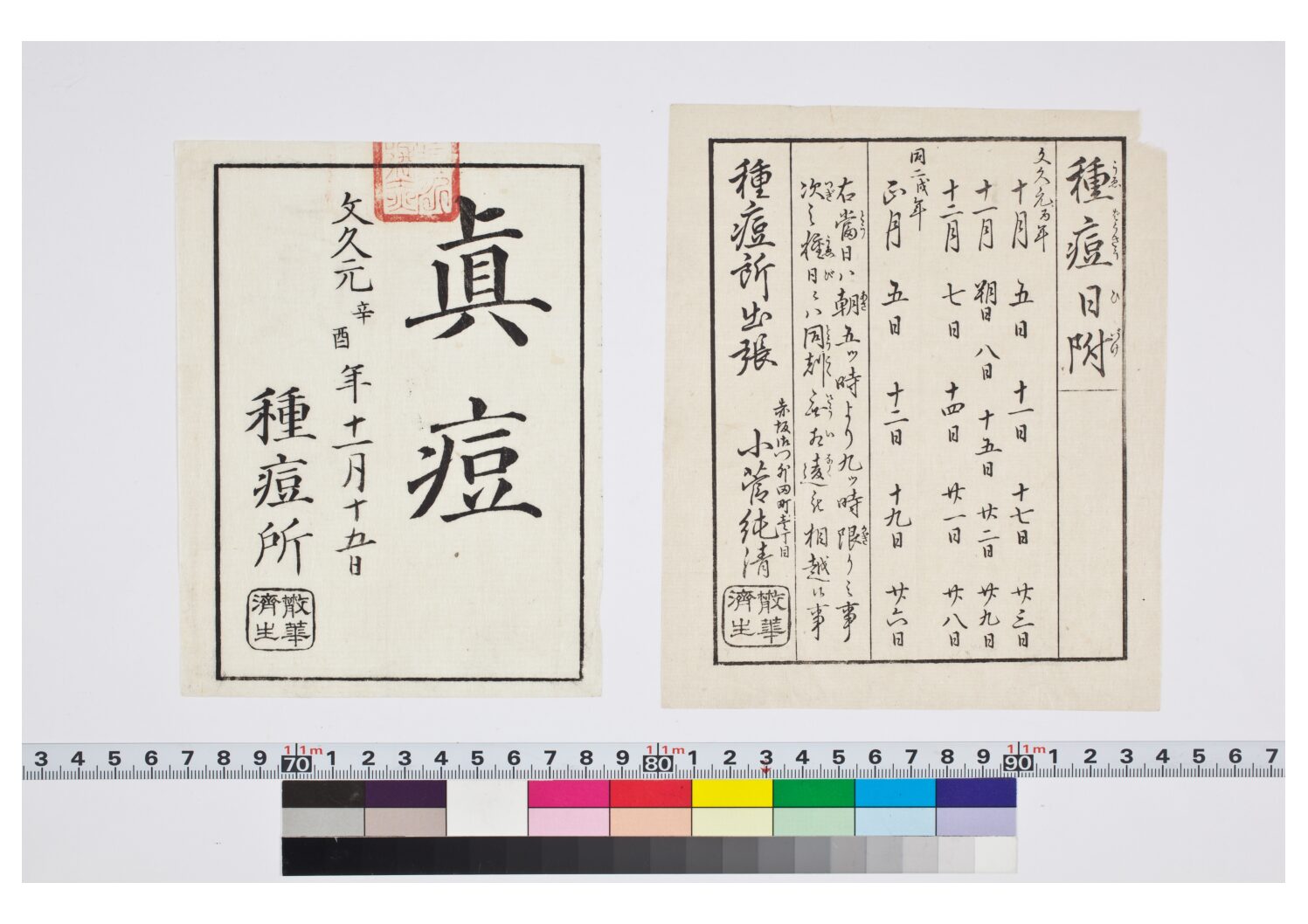

江戸・赤坂御門外に開設された、「種痘所」出張所の種痘予定表(右)と種痘鑑定証(左)。「種痘所」は、江戸の蘭学者らの尽力により1858(安政5)年に「お玉ヶ池」(のちに下谷和泉橋通りに移転)に設立された。ここに担当医として名の載る「小菅純清」も、その蘭学者のうちの一人。「種痘所」は以降、さまざまに改組・改称され、現代の東京大学医学部となった。 種痘を受けた者は、種痘後6日に再び種痘所(出張所)を訪れ、問題なく牛痘が着いたかどうか鑑定をうける決まりであった。鑑定証(左)の「真痘」は、種痘箇所に無事反応が見られたことを証している(十分な反応が見られない場合は「仮痘」)。 【参考】 |

・深瀬泰旦『天然痘根絶史――近代医学勃興期の人びと』思文閣出版、2002年。